|

| |

| NESTA EDIÇÃO |

| |

|

De

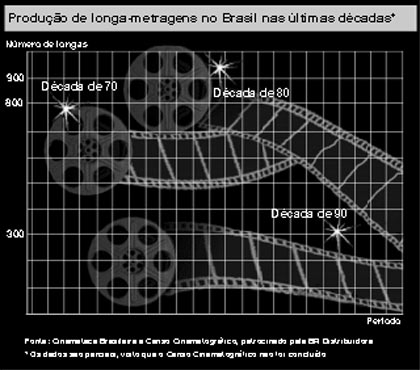

todos os momentos de crise que entrecortaram a história da

cultura brasileira e, em especial, a história do cinema,

um deles foi um tanto quanto estarrecedor. Começou com a

ascensão de Fernando Collor de Mello à presidência

da República, em 1990, e se estendeu até setembro

de 1992. Valendo-se

de diversas medidas provisórias, Collor autorizou que fossem

extintas leis de incentivos culturais e órgãos culturais

da União, dentre eles a Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme),

o Conselho Nacional de Cinema (Concine) e a Fundação

do Cinema Brasileiro (FCB). Com isso, por dois anos o Brasil teve

a sua produção cinematográfica praticamente

estagnada. A retomada

dessa produção ocorreu por volta de 1995, quando começaram

a operar efetivamente dois mecanismos de incentivo à cultura:

a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual. Daí a denominação

“cinema da retomada”, criada por alguns estudiosos em

referência ao cinema produzido nos oito anos de governo de

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Nesse período, foram

produzidos cerca de 200 longas e 750 curtas – 70 somente em

2002, um número bastante significativo, mas que é

quase quatro vezes menor se comparado ao total de películas

lançadas na década de 70 (794 longas) e na década

de 80 (946 longas). Neste ano, a produtora Filme B contabilizou,

até maio, sete novos filmes em cartaz, 27 filmes já

rodados, além de 48 em fase de montagem e nove em preparação

de filmagem. Não

surpreende que essa expressão – “cinema da retomada”

– cause polêmicas, pois ela sugere que o governo passado

tenha alavancado o cinema nacional dando-lhe os subsídios

necessários, o que, de fato, é bastante discutível.

Para o crítico, historiador e professor da Escola de Comunicações

de Artes (ECA) da USP Jean-Claude Bernardet, é justo falar

em “cinema da retomada” apenas pelo viés quantitativo,

já que a política adotada pelo governo na época

não remete a nenhuma “valoração qualitativa”.

Já

para o crítico José Carlos Avellar, ex-diretor da

Embrafilme e ex-presidente da Riofilme, “a organização

política no Brasil não despertou ainda para a importância

da atividade cultural como um todo”. Ele concorda que tenha

havido uma retomada da produção, fruto de uma cultura

cinematográfica que já está enraizada no País.

No entanto, alerta para o fato de que “o governo não

conseguiu ainda estabelecer um plano geral que discipline a atividade”.

Avellar afirma que, em meio a um mercado desorganizado, os filmes

não têm como esgotar seu público, apesar de

terem conseguido “resultados excelentes”. “A

chamada retomada carece um pouco de revisão crítica

do termo. O que ocorreu em 1995 foi a dinamização

de um mecanismo de captação que é baseado na

renúncia fiscal. Esse mecanismo foi adotado como política

e não houve sequer um planejamento estratégico do

setor”, questiona o atual chefe de gabinete da Secretaria

do Audiovisual do Ministério da Cultura, Leopoldo Nunes,

cineasta formado pela ECA. Ele acredita que o que ocorreu foi a

criação de “uma elite cultural com o dinheiro

público”, enquanto “a grande maioria dos produtores

culturais foi excluída”. “Um país onde

Nelson Pereira dos Santos não produz há mais de dez

anos tem alguma coisa errada.” Embrafilme

e Concine – Ainda que sofra inúmeras críticas,

a Embrafilme, como empresa produtora e distribuidora, cumpriu seu

papel e chegou a ser responsável por 32% do mercado. Ao longo

de 15 anos, ela investiu cerca de US$ 10 milhões por ano

e criou mecanismos para estimular a produção e sustentar

a distribuição. “A Embrafilme foi fundamental

porque era uma empresa de fomento, distribuição e

tinha o seu braço regulador, o Concine. Foi o momento de

maior afirmação do cinema brasileiro”, afirma

Nunes. Mas,

ainda que a produção tenha sido a principal preocupação

dos governos até então, Bernardet alerta para o problema

que o País enfrenta em relação às distribuidoras

de filmes. “Enquanto se visar exclusivamente à produção,

não haverá embasamento industrial. Acredito que a

alteração da estrutura de distribuição

e exibição dos filmes brasileiros mudará a

produção. A mudança estrutural na produção

virá em decorrência de uma alteração

do mercado, não apenas em termos quantitativos, mas em relação

à temática e estilo.” Para

o professor, o “cinema da retomada” voltou-se exclusivamente

para uma elite intelectual por causa da estrutura da distribuição

dos filmes brasileiros, que acabam circulando apenas nesses circuitos.

Leopoldo Nunes concorda com ele: “Hoje o exibidor é

completamente refém do distribuidor estrangeiro”, ressalta.

“O distribuidor preza o que é mais lucrativo para ele,

é a lei do cão. É preciso criar mecanismos

legais para fazer valer a necessidade da expressão cinematográfica

brasileira. Se isso não for feito, continuaremos marginais

no nosso próprio mercado.” Para

tanto, Nunes alega que serão fixadas cotas de tela maiores

no próximo ano e, no que se refere à exibição,

será ampliado o número de salas no País –

hoje em torno de 1.400. Serão estipulados preços de

ingressos acessíveis, para que haja uma popularização

do cinema. Ele ressalta que as empresas que atualmente exploram

o mercado de salas são financiadas com capital subsidiado

pela indústria norte-americana e “nenhum exibidor brasileiro

pode competir com esse dinheiro”. Nunes anuncia a nova medida

a ser tomada pela Petrobras, um dos grandes fomentadores culturais

do País: a partir do próximo mês ela dirigirá

seus investimentos para o País todo e não apenas para

projetos do eixo Rio-São Paulo. Há

outro aspecto em que Avellar e Nunes concordam: o cinema não

necessita apenas de fomento, mas sim da criação de

um instrumento estatal fiscalizador e regulador do mercado cinematográfico.

Nesse sentido, a Agência Nacional de Cinema (Ancine), criada

ainda na gestão de Fernando Henrique Cardoso, em 2001, veio

preencher essa lacuna. “A criação da Ancine

foi uma boa medida para conseguir a organização de

dados no mercado. É uma agência ativa que irá

completar os setores de produção, distribuição

e exibição”, diz Avellar. Para Nunes, o mais

importante é a limitação da entrada no mercado

da produção estrangeira, principalmente norte-americana,

que concorre de forma desleal com a produção brasileira.

“O governo Lula tem clareza de que a indústria do audiovisual,

além de ser fundamental para a soberania do País e

para a promoção da cultura brasileira, é um

setor com grande potencial para o desenvolvimento econômico

e social.” Há

quem acredite que a política cultural do PT caminhe na direção

de um centralismo estatal, mas Nunes discorda totalmente dessa afirmação.

“Qualquer crítica nesse sentido é preconceituosa

e simplista. As pessoas que criticam o centralismo democrático

se negam a reconhecer que nós estamos promovendo debates

e indo às bases para constatar isso.” Para Avellar, o centralismo estatal não é um problema e não se deveria estranhar a participação do Estado no setor cultural. Importante é discutir de que forma essa participação acontecerá. “Não existe atividade cinematográfica sem a ação de uma política cultural do Estado.” Ele cita o exemplo dos Estados Unidos: “Ainda que os produtores sejam independentes, o Estado norte-americano estabelece leis de proteção de seu mercado para evitar a invasão de filmes estrangeiros. As relações do Estado com o cinema não se restringem à produção e à exibição”.

|

O Jornal da USP é um órgão da Universidade de São Paulo, publicado pela Divisão de Mídias Impressas da Coordenadoria de Comunicação Social da USP.

[EXPEDIENTE] [EMAIL]