|

| |

| NESTA EDIÇÃO |

| |

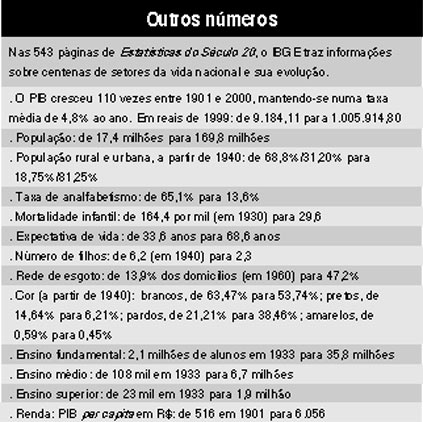

| Números

do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

sobre o século 20 divulgados na semana passada indicam que

o Brasil continua sendo um país de contrastes: se entre 1901

e 2000 a população passou de 17,4 milhões para

169,6 milhões, o Produto Interno Bruto se multiplicou por

cem, o PIB per capita por 12, e a expectativa de vida saltou de

33,4 anos em 1910 para 64,8 anos no final do século, é

também verdade que a distribuição de renda

se mantém profundamente desigual e injusta, gerando pobreza

e exclusão social. O Brasil

teve no século passado uma das mais altas taxas de crescimento

do planeta, conforme observa o professor Simão Davi Silber,

da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade

da USP, especializado nas áreas de macroeconomia, economia

brasileira e economia internacional. Mas

esse progresso se manteve apenas até os anos 80. A partir

daí, o desempenho é bem mais modesto, porque o modelo

econômico se esgotou – era muito voltado para o mercado

interno, muito estatizante, regulamentador demais e levou o setor

público à falência. Nos últimos 20 anos

do século, vários governos tentaram consertar a política

econômica, mas com poucos resultados. Não se conseguiu

transitar do modelo fechado, comandado pelo Estado, convivendo com

uma inflação crescente, para um país estável,

com inflação baixa, mais inserido no mundo, em que

o governo não é provedor de tudo como foi no passado.

O modelo tinha muita empresa estatal, metia-se em tudo e se descuidava

da atividade social. Para

Silber, a inflação foi o maior flagelo do século,

particularmente depois dos anos 80, e a razão de o País

não ter a partir daí bom desempenho é porque

perdeu totalmente o controle sobre ela. Com toda a certeza, foi

a responsável pela redução do crescimento da

economia e pela perda de credibilidade do País. Para conviver

com a inflação, volta e meia se mexia nos contratos

e se rompia com direitos adquiridos, o que não está

totalmente resolvido ainda hoje. Outro

efeito danoso da inflação foi a piora na distribuição

de renda. A inflação é sobretudo um imposto

sobre os pobres e o seu descontrole fez aumentar a pobreza, principalmente

na segunda metade da “década perdida” e na primeira

da seguinte. Quanto

à dívida externa, Silber considera-a absolutamente

irrelevante, hoje. No passado, ela ajudou no crescimento; depois,

com a subida das taxas de juros, atrapalhou. Agora, o grande problema

do Brasil não é a dívida externa, mas a interna.

São coisas diferentes, a começar pela moeda de pagamento.

A dívida externa quita-se em dólar, a interna em reais;

a externa vence a longo prazo, até 2024, e com juros relativamente

baixos; a interna é curta e cara, vence em 32 meses. Mas,

para quem deve o governo internamente? A seus financiadores: bancos,

empresas, indivíduos e aplicadores internacionais que trazem

dinheiro e com ele compram títulos do governo, que rendem

juros em reais. Do endividamento total do governo, 80% são

dívida interna. Traduzindo em reais, a dívida líquida

do Brasil é de 900 bilhões, o que corresponde a 57%

do PIB nacional. “Quem gasta mais do que ganha faz dívida.

O governo brasileiro foi perdulário, gastador, desequilibrado,

teve contas ruins e fez dívida grande. Agora, tem que fazer

dieta de emagrecimento, cortar despesas”, recomenda o economista,

mas tranqüiliza: é remota a possibilidade de a bola

de neve voltar. O governo Lula está sendo muito duro e nos

próximos anos espera-se uma redução do peso

da dívida na economia nacional. Como

medir a qualidade de vida da população? Para quem

não é familiarizado com as coisas da economia, Silber

explica: existe um método bolado pelo famoso economista Amartya

Sen, chamado IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e adotado

pela ONU. Esse índice leva em conta três componentes:

renda per capita, escolaridade média da população

e expectativa de vida da população ao nascer. Num

país em que a expectativa de vida é razoável,

a renda per capita é mais alta e as pessoas têm acesso

à educação e à saúde. Portanto,

escolaridade e esperança de vida ao nascer são indicadores

da educação e da saúde. No Brasil, o que piorou

foi a distribuição de renda, mas melhoraram a educação

e a saúde. “O brasileiro – e o relatório

do IBGE é claro nisso – está vivendo mais, já

beirando os 70 anos em média de vida”, diz Silber,

acrescentando que a diferença mais importante é entre

Estados do Centro-Sul e do Norte-Nordeste. No Norte-Nordeste, os

indicadores são parecidos com os de países africanos.

“Se formos ao Piauí ou Maranhão, os indicadores

sociais são parecidos com os de Serra Leoa e Burkina Faso.

Mesmo

assim, o País melhorou, embora pudesse estar bem melhor se

tivesse educação de boa qualidade, se não tivesse

havido uma inflação maluca até 1994 e se o

governo não tivesse errado na política econômica.”

As

estatísticas divulgadas pelo IBGE indicam que a inflação

no século foi de um quintilhão por cento. Silber considera

o cálculo confiável, pois os índices de custo

de vida são acompanhados há aproximadamente cem anos.

E volta a atacar o grande vilão: começamos a aceitar

a inflação e perdemos o controle. A ela se creditam

a moratória declarada unilateralmente por José Sarney,

quando era presidente, e o confisco do dinheiro do povo pelo ex-presidente

Fernando Collor de Mello. Segundo

o IBGE, o caminhar médio da inflação anual

foi num crescendo, de 6% nos anos 30 para 12% nos anos 40; 19% nos

anos 50; 40% nas décadas de 60 e 70; 330% nos anos 90 e 764%

de 1990 a 1995, caindo para 8,6% de 1995 a 2000. Conclusão

do professor Silber: “O grande problema do Brasil é

o governo”.

Silber

está convencido de que o País investe na educação,

criando salas de aula, e caminha para a universalização

do ensino fundamental; 98% das crianças vão para a

escola, existem programas de reforço alimentar e não

falta material de apoio didático. “Ainda é um

ensino pobre, mas se compararmos com o que tínhamos 15 anos

atrás melhorou substancialmente.” Mas o economista

não acredita no acerto da Prefeitura de São Paulo,

e aí há concordância com Paro, quando gasta

muito dinheiro na construção de escolas-modelos como

o CEU (Centro Educacional Unificado). Ele teme que se repita o que

ocorreu no Rio de Janeiro com os Cieps do ex-governador Leonel Brizola.

Projetos muito ambiciosos que, por falta de recursos, não

podem ser universalizados. “Quando se começa a construir

piscina na escola, é muita sofisticação e não

dá certo”, alerta o economista. Paro

disse que foi ver pessoalmente um CEU e não gostou: havia

36 alunos do ensino fundamental na sala de aula. “É

um crime de lesa-infância, e nem a Unesco tolera tanta gente

espremida.” Mas para o educador o mais grave é que

as estatísticas oficiais e sua interpretação

encobrem a ausência de uma educação que consiste

em muito mais do que salas cheias: educar é dar ao aluno

condições de se desenvolver em ambiente de paz, diálogo,

carinho e liberdade; de saber e poder apreciar uma obra de arte,

ouvir boa música, jogar capoeira, dançar, cantar.

“Nossa escola não faz nada disso.” Diante

desse quadro, o professor da USP considera ridículo dizer

que houve no século 20 progresso na educação.

Proporcionalmente

há menos analfabetos do que no início do século

passado, mas eles são muito mais numerosos, são milhões.

Matricular todas as pessoas é obrigação do

Estado; se uma só ficar fora já é fato grave.

Dois milhões fora da escola é como excluir do ensino

todos os habitantes de um país europeu. Mesmo assim, Paro

diz conhecer no Brasil coisas boas, “que não estão

nos jornais”. É bom saber, afirma, que em Ipatinga

(MG), Itabuna (BA), Belo Horizonte (MG), Belém (PA) e Porto

Alegre (RS) existem projetos de educação “decentes”

e que isso se deve a governantes que têm uma visão

abrangente da educação. Não é o caso,

a seu ver, de ministros como o da Educação, que ele

chama de ministro da “seleção”, em razão

da política oficial de avaliação do ensino.

Paro não culpa a universidade pública, que estaria

formando ótimos professores para o ensino fundamental e médio,

que, no entanto, vão ganhar a vida em outra atividade, porque

o Estado paga muito mal. Francisco de Oliveira entende que, se os números forem comparados com os do século 19, o Estado obteve avanços notáveis na área educacional, principalmente até os anos 70; depois disso, entrou na era da sociedade de massa, em que a educação “se abastarda”. O papel da universidade foi fundamental ao oferecer ensino público, laico e gratuito. Pena, lamentou, que as universidades públicas estejam em regressão, dando lugar às particulares, que pouco ligam para a pesquisa e a qualidade. A educação não pode ser para o mercado, mas para enfrentar as mudanças do mercado. Deve abrir caminhos e possibilidades intelectuais a todos os cidadãos.

|

O Jornal da USP é um órgão da Universidade de São Paulo, publicado pela Divisão de Mídias Impressas da Coordenadoria de Comunicação Social da USP.

[EXPEDIENTE] [EMAIL]