| NESTA EDIÇÃO |

|

|

Quando se fala em censura e no seu histórico, algumas das referências imediatas dizem respeito a episódios bizarros – como quando, durante a ditadura militar, expediu-se uma ordem para prisão do autor da peça Electra, considerada subversiva. O detalhe é que o grego Sófocles havia morrido quatro séculos antes de Cristo. “A censura não é aleatória nem ingênua. Suas objeções não são apenas risíveis, mas planejadas, fruto da ação subordinada aos órgãos policiais”, alerta Maria Laet, mestranda da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP. “Há muita avaliação esperta e inteligente”, diz. Maria é uma das pós-graduandas que realizam pesquisas a partir do material do Arquivo Miroel Silveira, que reúne milhares de textos teatrais submetidos aos órgãos de censura oficiais entre as décadas de 1930 e 70 (leia texto na página ao lado) e está sob a custódia da ECA. O projeto temático “A cena paulista – Um estudo da produção cultural de São Paulo”, coordenado pelas professoras Maria Cristina Castilho Costa, Mayra Gomes e Roseli Fígaro, foi o responsável pela realização, na ECA, do seminário internacional “A censura em cena: interdição e produção artístico-cultural”, entre os dias 25 e 27 de outubro. Os debates reuniram professores, diretores, autores e estudantes e demonstraram que a preocupação com a censura não deve se restringir apenas ao estudo do que já aconteceu, mas do que segue acontecendo. “O livro Na toca dos leões, de Fernando Morais, recentemente foi retirado de circulação por ordem judicial”, lembra a professora Cristina Costa. As pesquisas no Arquivo Miroel Silveira têm permitido várias conclusões. “Existe a censura das ditaduras, mas é espantoso saber que foi na década de 50, entre a ditadura de Vargas e a dos militares, que houve mais intervenção da censura”, afirma. Uma das razões para isso, diz a professora, é que esse período marcou a transição de um teatro de puro entretenimento para uma dimensão mais reflexiva. Ao mesmo tempo, como registra a historiadora Beatriz Kushnir, “os censores eram expressão da parcela da sociedade que os queria”. De fato, os representantes dos órgãos oficiais recebiam muitas cartas a favor da censura. “A censura é tão velha quando a vida, o que muda é quem tem a caneta. Ao longo da história houve diferentes ‘donos’, que foram papas, reis, ditadores, tiranos e outros”, lembrou na palestra de abertura do seminário a professora, dramaturga e poeta Renata Pallotini. Renata teve uma peça proibida já em 1964, ano do golpe militar no Brasil. O crime da cabra era uma farsa sobre uma cabra que comia o dinheiro destinado à compra de um imóvel, mote usado para discutir o direito à propriedade. Mais tarde, foi proibido seu texto Enquanto se vai morrer, que trata de morte e tortura, e nasceu a partir da experiência e da formação de Renata em Direito. Em 2002, a peça foi encenada, pela primeira vez, nas escadarias da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. Apesar dos episódios tensos que viveu, Renata usou também de bom humor para relatar experiências como a de Leilah Assunção, que negociou com os censores para trocar três palavrões diferentes, que foram vetados num texto, por apenas um, utilizado nas três falas. “Toda repressão acaba por gerar atitude contrária, que às vezes é mais ofensiva ao moralismo repressivo”, disse a autora. “Ninguém valorizou tanto a dramaturgia brasileira como a censura. Consuelo de Castro dizia que, se escrever cenas tivesse o poder que a censura pensava, a democracia teria voltado muito antes.”

Democratas – Para Renata Pallotini, é necessário manter a vigilância em relação a todas as formas de tolher o pensamento. “O que podemos fazer hoje é estar permanentemente em guarda contra seja quem for, venha de onde vier, que queira tirar a liberdade que nos custou tanto e custou tanto a nossos companheiros sacrificados”, defendeu. Por sua vez, o ator, escritor e dramaturgo Isaías Almada alertou para o que chamou de “terrorismo midiático”, que procura “impor um pensamento único intimamente ligado a uma ideologia neoliberal e consumista, que nos coloca a ponto de duvidar de nossa própria consciência”. Para o escritor, que também sofreu perseguição na ditadura, “essa é uma forma de censura tão ou mais terrível do que aquela que ocorre a partir da figura do repressor, que identifica a repressão. A autocensura política, econômica e social, que permeia o cotidiano, não tem rosto.” “A cultura da censura é algo que permanece nas sociedades para além de períodos ditatoriais”, afirmou o jurista português Alfredo Caldeira, que dirige os arquivos da Fundação Mário Soares. “Terminados esses períodos, os censores voltam a ser democratas”, completou. Caldeira fez um relato do período ditatorial de António de Oliveira Salazar, que assumiu o comando de Portugal a pedido dos militares que deram o golpe de maio de 1926. Menos de um mês depois, o novo regime, num de seus primeiros decretos, estabelecia a censura à imprensa. Salazar – que não era militar, mas sim professor universitário e, ao contrário do “figurino” tradicional dos ditadores, era avesso a multidões, fiel a um estilo que incluía austeridade, misantropia e celibato – só deixou o poder em 1968, vítima de um derrame, e morreu em 1970. Em Portugal, já na década de 1920, o jornal Diário de Lisboa deixava em branco as colunas de texto cortadas pelos censores. Mais tarde, os espaços em branco passaram a ser cobertos com receitas culinárias, recurso que o jornal brasileiro O Estado de S. Paulo utilizaria décadas depois. As emissoras de rádio possuíam uma linha direta com os órgãos policiais, enquanto as televisões foram proibidas de fazer transmissões ao vivo: toda a programação era gravada para que pudesse ser avaliada antes de ir ao ar. “As emissoras criaram a sua própria estrutura de censura”, disse Caldeira. Com o afastamento de Salazar, Marcello Caetano assumiu o poder e novas normas foram impostas. Uma delas proibia que as empresas de comunicação dissessem que seu conteúdo passava por verificação de órgãos do governo. “Antes disso, todos os jornais eram obrigados a estampar o selo da censura. Depois disso, não podiam mais dizer que ela existia”, relatou a professora Ana Maria Cabrera, professora do Instituto de Estudos Jornalísticos da Universidade de Coimbra. Esperava-se que Caetano, bom comunicador e que aparecia em fotos rodeado pela família, abrandasse a censura, mas não foi isso que aconteceu. Portugal estava mergulhado em séria crise provocada pelas guerras de independência das colônias africanas desde os anos 60. O auge da Guerra Fria também fez aumentar o combustível das fogueiras anticomunistas do regime. Como resultado, a repressão e as prisões políticas eram cada vez mais freqüentes. No teatro, “chegou-se ao ponto extremo de os autores portugueses não terem hipótese nenhuma de ser encenados”, contou Luiz Francisco Rebello, dramaturgo, historiador, ensaísta e crítico profundamente ligado ao teatro português desde a década de 1940. “Na antepenúltima temporada teatral anterior à queda do regime, foram autorizadas apenas três peças de autores portugueses. Na seguinte, uma; e na última (1973-1974), nenhuma. A última peça a ser proibida pela censura foi o Auto da barca do inferno, de Gil Vicente, considerado subversivo”, revelou o professor. Tortura – A ditadura portuguesa, que nascera sob a inspiração do nazifascismo das primeiras décadas do século 20, só cairia com a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974. Para a professora Ana Cabrera, “a situação de estar sujeito a censura por 48 anos, somada aos 250 anos da Inquisição em Portugal, tem efeitos na consciência das pessoas até hoje”. Entre os “sintomas” que identifica, estão o medo de emitir opiniões, sobretudo em política; uma certa apatia e falta de frontalidade e de comprometimento, tanto pessoal quanto profissional e coletivo. “A ascensão dos totalitarismos está associada a necessidades do povo”, disse, lembrando que os militares subiram ao poder depois do caos da chamada Primeira República, instaurada em 1910. “Foram quinze governos, outros tantos presidentes e várias tentativas de restauração da monarquia. Portugal entrou na Primeira Guerra Mundial em 1916 e destruiu seus alicerces econômicos. O povo estava mal, passava fome e procurava um salvador, que era Salazar.” Para a professora Cristina Costa, um dos melhores resultados do seminário foi justamente poder comparar procedimentos e preocupações nos dois países. “Nossa censura se espelhou em Portugal, mas foi menos nefasta naquilo que os autores e produtores conseguiram driblar ou negociar. Ficou muito clara a diferença na semelhança”, considera. O destaque a pontos específicos da censura no Brasil ficou a cargo de pesquisadoras como Adriana Florent, professora da Universidade de Paris VIII, na França, e Beatriz Kushnir. Adriana centrou sua explanação no caso do escritor Graciliano Ramos, preso entre março de 1936 e janeiro de 1937, durante o governo de Getúlio Vargas. Da experiência resultaria, dez anos depois, o livro Memórias do cárcere. “A prisão é o ponto máximo da censura, quando se usa o encarceramento e a tortura visando a impedir a criação intelectual e artística”, disse. Para Adriana, com a influência do fascismo e do nazismo na América Latina, a tortura passou da escala artesanal para a industrial. “Mais do que fazer falar, seu objetivo é fazer calar.”

Já Beatriz Kushnir lembrou que, ao longo da história brasileira, a censura foi exercida por intelectuais como Machado de Assis, Vinícius de Morais e Prudente de Moraes Neto. Beatriz é autora do livro Cães de guarda – Jornalistas e censores: do AI-5 à Constituição de 1988, lançado pela Editora Boitempo em 2004 a partir de sua tese de doutorado defendida na Unicamp. O livro causou desconforto em muitas redações, pois demonstra que nem todos os jornalistas resistiam à ditadura militar. “Houve jornalistas que colaboraram, os que resistiram e os que se opuseram. Não é verdade que todos colaboraram, mas nem todos combateram a ditadura”, disse Beatriz, contradizendo a fama de arautos da democracia que muitos órgãos de imprensa vêm cultivando desde os anos 80. “A Folha da Tarde, do Grupo Folha, tinha policiais ligados à repressão que trabalhavam como repórteres. Ela era conhecida como o ‘Diário Oficial da Oban’ (Operação Bandeirantes) e ‘jornal de maior tiragem do País’, pela quantidade de tiras”, afirmou.

A historiadora lembrou uma das normas anunciadas por Armando Falcão, ministro da Justiça durante o regime militar, e adotada como lema por Solange Hernandes, diretora da Divisão de Censura e Diversões Públicas nos anos 70 e conhecida como “dama de ferro” da censura: “Preciso preservar o outro da tentação de ver”. É o oposto do que pergunta a professora Cristina Costa: “A quem delegar o poder de dizer o que se pode apresentar ao público?”. Para ela, a resposta cabe à própria sociedade. “O público tem o direito de julgar, refletir e escolher. Os autores e artistas devem responder pelo que criam e fazem, mas o público não pode ser excluído desse processo de análise.”

|

||

Projeto estuda a censura, de Vargas aos militares

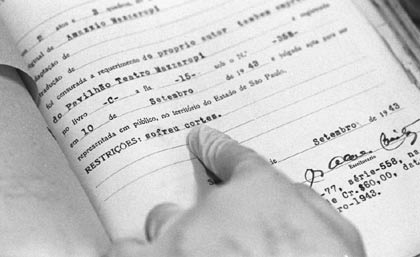

O projeto temático “A cena paulista – Um estudo da produção cultural de São Paulo a partir do Arquivo Miroel Silveira” vem sendo desenvolvido desde o início de 2002 por uma equipe da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP coordenada pela professora Maria Cristina Castilho Costa. O material é composto por 6.148 processos abertos para censura prévia dos espetáculos a serem apresentados no Estado de São Paulo entre os anos de 1927 e 1968. É um período que vai da criação do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda (Deip), no governo Vargas, até a incorporação da censura pela Polícia Federal. Além das informações acerca do espetáculo, os processos contêm os originais das peças, alguns deles inéditos, e documentos como requerimento para avaliação, certificado de censura e autorização da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (Sbat). O rico acervo – cujo nome homenageia Miroel Silveira, que foi professor da ECA e lutou para que as peças fossem transferidas dos órgãos de segurança pública para a USP depois do fim da Censura Federal, em 1988 – tem propiciado a realização de vários trabalhos. Atualmente, são cerca de 25 pessoas, entre professores e bolsistas de iniciação científica e de pós-graduação, que se debruçam sobre os processos, abordando diferentes aspectos com múltiplos enfoques e metodologias. Vários desses bolsistas tiveram a oportunidade de falar sobre o seu trabalho durante o seminário. “O projeto faz parte da biblioteca, mas tem vida própria”, salienta Bárbara Leitão, ex-diretora do setor e doutoranda que pesquisa a relação de poder de Estados autoritários e acervos de livros. Em sua intervenção, Bárbara citou o ditador espanhol Francisco Franco, que chegou a dizer, em 1938, que era um “caso de saúde pública” fazer desaparecer determinados acervos das bibliotecas públicas, como livros socialistas e comunistas.

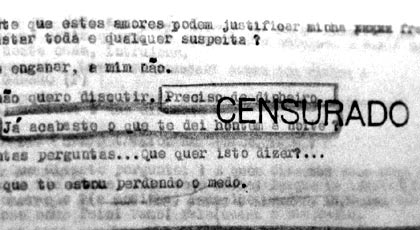

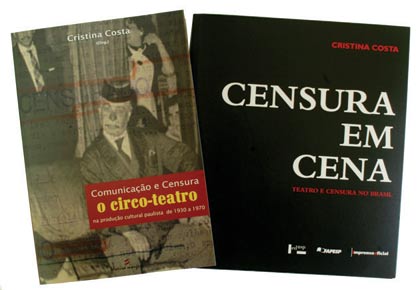

Os levantamentos no Arquivo Miroel Silveira têm propiciado que se encontrem quais as palavras ou expressões foram mais vetadas pelos censores. Referências sexuais, mais ou menos veladas, foram proibidas em peças como Os maridos de hoje (1929), que teve as seguintes palavras censuradas: “Sua filha perdeu... Como direi? Perdeu o... juízo!”. Numa montagem de 1960 de A escrava Isaura, foi proibida a frase “Meu sogro, homem sem escrúpulo, lançou os olhos cobiçosos sobre a linda mulata”. Um exemplo de corte por razões políticas está no texto Dar corda para se enforcar (1934), em que teve que ser suprimida a frase “mas a revolução de 32 fez-me levantar a cabeça”. Em outros momentos, as determinações parecem incompreensíveis, como na peça Ressonar sem dormir (1931), da qual se exigiu a retirada da palavra “padre”. Outros frutos já visíveis do trabalho são os livros Censura e comunicação – O circo-teatro na produção cultural paulista de 1930 a 1970 e Censura em cena – Teatro e censura no Brasil, lançados durante o seminário. Censura em cena, de autoria da professora Cristina Costa e publicado pela Editora da USP (Edusp), com apoio da Fapesp e da Imprensa Oficial, traz o resultado dos três primeiros anos do projeto. O livro tem prefácio do ator e diretor Gianfrancesco Guarnieri, recentemente falecido, e conta com grande material fotográfico obtido no Centro Cultural São Paulo e no jornal Folha de S. Paulo. Já o volume sobre o circo-teatro – um tipo de espetáculo montado em palcos atrás dos picadeiros, em pavilhões e outros espaços e que alcançou grande popularidade em São Paulo, especialmente na década de 1940 – possibilitou uma grande descoberta do projeto. “O trabalho mostra um outro lado do circo-teatro, não apenas como local de lazer, mas também como espaço de formação artística, divulgação – já que poucas cidades do interior tinham teatro – e formação técnica”, diz Cristina Costa. “O circo-teatro foi também um dos responsáveis pela profissionalização das atrizes, pois havia muito preconceito contra mulheres que queriam atuar. Algumas autoras também surgiam em famílias circenses adaptando contos, romances e filmes para o circo-teatro”, afirma a professora. Nomes como Carmen Miranda e Plínio Marcos passaram por esses palcos.

Como fazia muitas paródias de temas da realidade – governantes, carestia, a guerra etc. –, o circo-teatro era também muito visado pela censura. Entretanto, a atuação dos homens da caneta vermelha (a cor para os canetaços foi definida por decreto) era dificultada porque havia muita interação dos artistas com o público, e o censor não tinha certeza se o que havia lido era o que realmente seria dito no espetáculo. Além disso, as companhias eram itinerantes, e os censores não acompanhavam as viagens. “Um artista da época conta em entrevista no livro que eles sabiam o que não podiam falar, e o limite era dado pela reação do público. É uma prova de que é possível confiar no público para que crie seus próprios critérios, desde que o contato com a obra seja permanente e o artista esteja aberto”, diz a professora. Muitos técnicos do circo-teatro migraram para o rádio e a televisão a partir dos anos 50, assim como artistas que se tornaram grandes atrações de audiência, como Waldemar Seyssel (Arrelia), George Savela Gomes (Carequinha), Brasil João Queirolo (Torresmo) e Albano Pereira Neto (Fuzarca). A concorrência desleal com o chamado “circo eletrônico” da telinha, como define o diretor Daniel Filho, foi uma das razões da decadência do gênero. O volume sobre circo-teatro foi publicado pela Editora Terceira Margem, com apoio da Fapesp e da Sociedade Científica de Estudos da Arte. O projeto “A cena paulista” está montando uma base de dados local e também na internet. Em dezembro serão colocados no site novos resultados da pesquisa, não só sobre o Arquivo Miroel Silveira, mas também a respeito de nomes dos palcos que atuaram em rádio, televisão e cinema. O endereço eletrônico é www.eca.usp.br/censuraemcena.

|

O Jornal da USP é um órgão da Universidade de São Paulo, publicado pela Divisão de Mídias Impressas da Coordenadoria de Comunicação Social da USP.

[EXPEDIENTE] [EMAIL]